貫井徳郎ファンの私だが、これにはさすがにがっかりである。

愚痴がてら感想をまとめておきたい。

ちなみにネタバレはしない主義なのであしからず。

内容紹介

| 愚行録 (創元推理文庫) | ||||

|

ええ、はい。あの事件のことでしょ?―幸せを絵に描いたような家族に、突如として訪れた悲劇。深夜、家に忍び込んだ何者かによって、一家四人が惨殺された。隣人、友人らが語る数多のエピソードを通して浮かび上がる、「事件」と「被害者」。理想の家族に見えた彼らは、一体なぜ殺されたのか。確かな筆致と構成で描かれた傑作。『慟哭』『プリズム』に続く、貫井徳郎第三の衝撃。

『慟哭』『プリズム』に続く、貫井徳郎第三の衝撃!だそうだ。

ちなみに『プリズム』は衝撃をもたらすような作品ではない。それに『愚行録』は『慟哭』と何の繋がりもない。ただ単にどれも創元推理文庫なだけである。ムリやり名作の『慟哭』と絡めることで売りさばこうという出版社の企みが見え見えである。そして私はそれに釣られて買ってしまった。

推理小説好きあるあるだと思うが、創元推理文庫というだけでなにか格式というか、信用みたいなものを感じてしまうのだ。

良い所の話をしよう

せっかく『愚行録』の記事を書くのだからまずは良い所を書いておこう。

この項だけで『愚行録』の内容に納得したり興味を持たれた方は、すぐにブラウザバックしてもらおう。別にわざわざ私の悪態なんぞ読まんでも、この世にはいくらでも読むべき文章があるはずだ。

では『愚行録』の良い所の紹介をしよう。

スポンサーリンク

大胆な構成は秀逸

『愚行録』の最大の肝である「インタビューのみ」という大胆な構成に関していえば、大成功だと感じている。

地の文がまったくない中で、読者は語り手の言葉のみを頼りに物語の真相を頭の中に膨らませていくのだが、これがなかなか気持ち良い。

あれじゃないかこれじゃないかと、登場人物たちを疑い、そしてこんなトリッキーな構成にしている以上、あの貫井徳郎が何かを仕掛けてこないわけがない。読んでいる最中のワクワク感は素晴らしかった。これだけでも読む価値はあるかもしれない。…ないかもしれない。意見が割れる所だろう。

読みやすさ最強

そしてもちろん抜群のリーダビリティも本書の魅力である。

「会話主体」「貫井徳郎」とくれば、読みやすさは折り紙付き。鬼に金棒、貫井徳郎に会話文である。彼の作品はどれも高いリーダビリティが大きな武器だが、『愚行録』に関して言えば、彼の作品の中でも最高峰の読みやすさを誇っている。きっと読書初心者でもすんなり入れるんじゃないだろうか。私は読書初心者じゃないので想像でしかないが。

他にも魅力はいっぱい

あとはー…、うん、そうだな。あれだな、あれ。映像化作品だしね。読んでおくと何か得した気分になるかも。いや、いくらなんでもそれは適当に書きすぎた。とにかくあれだよ、あれ。分かるでしょ。なんか良いんだよ。漫画を読むよりも想像力を働かせるから、脳トレ的な効果を得る人がいたりいなかったりするかもしれない。後々、ボケ防止に役立ったりすることもあるかもしれないし、ないかもしれない。すべてはあなた次第である。

…。

こんなもんで勘弁してもらえませんでしょうか?

私に語れる「『愚行録』の良い所」はこれが限界だ。あとはみんなが見つけてくれ。

さあ、ここから買え買え。

↓ ↓ ↓

↑ ↑ ↑

本題に移ろう

さて、と。

ここからが本番だ。

ここからどれだけ『愚行録』がダメな作品であるかを、極限までネタバレをせずに語っていきたいと思う。

みなさんがどれだけ付いてきてくれるのか心配で仕方ないが、勢いに任せて書き殴ってみようじゃないか。

では行ってみよう。

スポンサーリンク

語り口が気持ち悪い

本当に些細なことだとは思う。だけど本読みとしてはこの気持ち悪さは、目を瞑ろうにも我慢の限界だったし、そもそも目を瞑ったら読めなくなってしまう。

なんていう、くだらないことはいいとして。

『愚行録』では何人かの語り部が現れる。彼らが順々にとある殺人事件の被害者家族について語っていく。彼らの元に記者らしき人が訪れて、それに答えているという設定になっている。

でも記者が喋ることは一切ない。語り部たちの喋りだけしか文章に起こされていない。

それゆえに何とも言えない気持ち悪さが醸造されている。

記者から質問を受け、それに答えているシーンがたびたびあるのだが、「記者の言葉は載せない」というルールを設けているために、こんな感じの表現になる。

例えば書き出しのこの部分。

ええ、はい。 あの事件のことでしょ? えっ? どうしてわかるのかって? そりゃあ、わかりますよ。

分かるだろうか。この太字にした部分の気持ち悪さが。

普段の会話の中でこんなふうに相手の質問をそのままオウム返しに喋ることなんてあるだろうか?

「え?こんなところで何をしているんですかですって?」

こんな喋り方をする人はいない。だから気持ち悪くて仕方ないし、もしいたとしても、そもそもこんな喋り方する奴は気持ち悪いので、どちらにしろ気持ち悪いに行き着く。気持ち悪いへの一方通行だ。

このような「オウム返し」が繰り返し繰り返し、脳髄を蝕んでくる。一回一回はさほど気にならないし、大したダメージにもならないのだが、出現するたびに「また出てきたよ…」と冷めた気持ちになってしまい、どうにも物語に没頭できなかった。

気にならない人は幸せである。だからと言って、気になってしまう私が不幸だなんて言わせない。

喋りのパターンが被る

会話文のみで構成したこの作品。とても面白い試みだと思う。まあ前例が無いわけじゃないが斬新だとも思う。

だが、だ。

この会話文、複数人が登場しているにも関わらず、どうにも書き分けができていないのだ。

同じような言い回しが別のキャラクターから出てくると、「なんだかさっき見たような文章だなぁ」と、またまた余計なことを考えてしまう。

たぶん、「会話文のみ」という縛りのせいでこんな事態になっているのだと思われる。

キャラの喋りってのは、方言や丁寧・乱暴、といった変化をさせればいくらでも書き分けができる。

だが、それとは別に「作家性」とも言える「喋るときに使いがちな表現」みたいなものがある。

作品の中で色んな登場人物が出てきても、何か作品の中に統一された空気や価値観みたいなものがあるのを感じたことはないだろうか。

それがこの『愚行録』では顕著に現れているのだ。いや、現れてしまっているのだ。

地の文章がないからこそ露呈した部分だと思う。

こんなはずじゃない

こんな余計なことやくだらないことを気にしてしまうのは、他の貫井作品ではあまり考えられない。

元々、貫井徳郎は圧倒的なリーダビリティを武器にしている作家である。読んでいる最中に読者に思考の余所見をさせないだけの力を持った作家なのだ。

それにも関わらず『愚行録』では、しょっちゅう余所見をしてしまう。余計なことばかりを考えてしまう。

斬新な設定に取り組んだまではいいが、作品としてのクオリティが、他の貫井作品に追いついていないのだ。

非常に残念である。

オチの適当っぷり

ここにオチを書くつもりはない。

だが、ひとこと言わせてもらいたい。

適当すぎだろ。

なんじゃありゃ。

「会話文のみで構成された作品」と謳っておくのにはそれなりに理由があると思うのは当たり前じゃないか。仮にも貫井徳郎は推理小説作家だ。誰だって何か仕掛けてくると思うだろ?

なのにあのオチ?

「とりあえず、これとこれを入れておけばいいでしょ」

「はい、悲惨悲惨」

適当に終わらそうとしている貫井徳郎の思考がこちらに伝わってくるような、あまりにも投げやりで唐突な結末。

悲惨な要素を入れれば面白くなると思っているのか?それさえやっておけば読者が満足するとでも?

『愚行録』なんて大仰なタイトルを冠したにも関わらず、愚行さがあまりにも希薄すぎる。

強いて言うなら、こんな作品にしてしまった貫井徳郎の愚行の記録だ。

残念でならない。本当にそう思う。

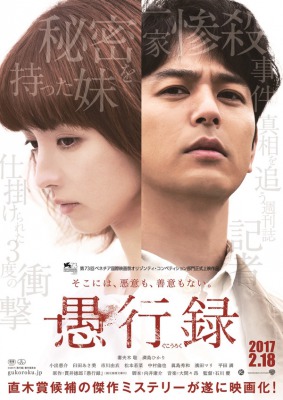

でも映像化

だが、どんな大人の思惑があるのか知らんが、なんと映像化することになった。

これである。

「直木賞候補の傑作」という賞賛なんだか皮肉なんだかよく分からない一文が添えられている。大人の悪ふざけじゃないことを願う。

さて、こうして原作を読み終えた私だが、映画の方はてんで興味が湧かない。

元々小説の映像化作品には手を出さないようにしている。心が狭いので、自分の凝り固まったイメージでしか作品に相対することができないのだ。我ながら困ったやつだと思う。

ただ、これだけ会話劇にして失敗してる原作なので、映像化で演者がちゃんと動きを見せたり、迫力を出してくれるのであれば、それなりに面白い作品になるのかもしれない…。

ところで、この画像の左側に書いてある「仕掛けられた3度の衝撃」とは一体何のことだろうか?原作小説の全文を間違いなく読んだはずだが、まったくそんな要素は存在しなかった。あれかな、もしかして課金すると続編が出てくるとかそういうシステムなのだろうか。Kindleで読むとそういうオプションがあるとか?

もしそうだったら、今の出版不況を覆すようなアイデアだと思う。素晴らしい。

まとめ

『愚行録』は他の貫井作品と比べるとイマイチである。貫井ファンである私でもあまり面白いとは思えなかったし、なによりもあのオチが悲しかった。つまらないを越えて、悲しかったのだ。

なので、極度の貫井ファンか、映画を観て興味を持った人ぐらいしか読む価値はないと私は思っている。あくまでも私の感想である。

ただそれとは別に、「小説をつまらないと思うのは、作品との距離感を間違えているから」という持論も持っているので、もしかしたら私が気付いていない楽しみ方があるのかもしれない。いや、きっとそうだ。だって俺、アホだし。

ということで、『愚行録』はきっと素晴らしい作品なので、ぜひ皆さんご購入いただき、私が気付けなかった面白さを発見してもらいたいと思う。

以上。

| 愚行録 (創元推理文庫) | ||||

|