こう来たか。

森博嗣の変わった子、紹介します

どうも、読書中毒ブロガーのひろたつです。

面白い小説を見つけたので皆様に紹介させていただこう。

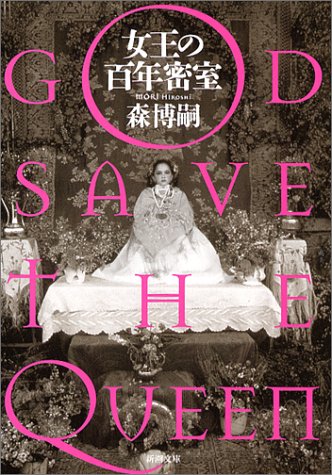

今回紹介するのはこちら。だだーん。

旅の途中で道に迷ったサエバ・ミチルとウォーカロンのロイディは、高い城壁に囲まれた街に辿りつく。高貴な美しさを持つ女王、デボウ・スホの統治の下、百年の間、完全に閉ざされていたその街で殺人が起きる。時は2113年、謎と秘密に満ちた壮大な密室を舞台に生と死の本質に迫る、伝説の百年シリーズ第一作。

森博嗣の『女王の百年密室』である。

相変わらず印象的な装丁。鈴木成一デザイン室は毎度のことながら、いい仕事をしてくれる。

スポンサーリンク

ミステリー作家としての森博嗣は大したことない

さて、作品紹介の前に言いたいことがある。

いきなりこんなことを言うのも申し訳ないのだが、私は推理小説家としての森博嗣にはほとんど興味がない。間違いなく彼のファンと呼べるぐらい著作は購入しているし、全作ではないにしろほとんどのシリーズに目を通している。

森博嗣は『すべてがFになる』で悪名高き“メフィスト賞”を受賞しデビュー。文句なしの推理小説家である。だが私は彼の生み出すトリックには全然快感を覚えないし(最高のトリックには快感が伴う)物語展開にハラハラドキドキすることもない。

その大きな要因は、森博嗣自身も語っている通り、「トリックなんてどうとでもなる」という彼のスタンスによるだろう。なにせ作品を書き出すにあたり、プロットはもちろんトリックも考えないというのだから驚きである。決めるのはタイトルだけ。それであの著作量。この記事を書いている時点で250冊ぐらい刊行しているらしい。化物かよ。

森博嗣に求めるものと、たまに出るホームラン

で、そんな森博嗣に求めていることはといえば、彼独特のユーモアとアフォリズムにある。それが読みたいがために彼の作品を読んでいる。それが私の偽らざる本心である。だから、いち本好きとして見れば彼の作品はフィクション以外の方がはるかに面白いし、濃度が高い。超面白い。しかし、いち推理小説好きとして見れば、森博嗣はまったくもって読むに値しない作家である。

でもそんな森博嗣でもたまにびっくりするようなホームランを放つことがある。

毎回適当に思いついたトリックを起用している彼だが、これだけ打席に立てば、そりゃあとんでもない一撃が飛び出してもおかしくはないだろう。推理小説界のイチローである。

では今回紹介する『女王の百年密室』がそれに値するホームラン作品かと言えば、またそれも違う。こちらもいつも通りの森博嗣が適当に考えたトリックだと思われる。

しかしながらこの作品では、推理小説としては非常にトリッキー、いや反則的な手法が使われている。

その一点のみで語るに値する作品となりえているのだ。

推理小説の基本的な流れ

まず基本的な話をしよう。

推理小説とは、基本的に以下の流れで進行する。

1.状況、舞台説明

2.事件発生

3.解決に向けて試行錯誤

4.解決

この流れの中でいかに読者を鮮やかに欺か、そこに推理小説作家たちはその灰色の頭脳を駆使している。また、この流れに捻りを加えることで新たな驚きを生む、なんていうパターンもある。叙述トリックやカットバック、倒叙ものなどがそれにあたるだろう。

『女王の百年密室』における反則技

さて、では『女王の百年密室』に話を戻す。

ちなみにこれはネタバレにはあたらないだろうが、物語の内容には若干触れているので、一応警告はしておく。

『女王の百年密室』で行われている反則技について詳しく触れていこう。

上に書いた推理小説の流れで言うと、1.2に関しては普通に進行していく。物語の舞台が100年後、しかも外界からは閉ざされた空間という非常に限定的な状況なのでその辺りの説明はかなり詳細に行われている。

事件についても、分かりやすいぐらいの不可能状況での殺害事件であり、ここも特に目立った点はないだろう。

問題はその次である。

3.の解決に向けて試行錯誤する段階で、普通ならば探偵役の主人公が聞き込みなどをして、事件のヒントを見つけるはずだ。

しかしながら、『女王の百年密室』ではここでとんでもない流れになっていく。

いや、最初は探偵役の主人公が普通に謎を追い求めていく姿を描写しているのだが、途中から次第に宗教色の強い、哲学的な話題へとシフトしていく。

そもそもこの作品の主題として“神”を扱っている。哲学的な話題になるのはこの作品としては非常に当然の流れだったのかもしれない。

それによって何が起こったか。

事件の謎を解くことよりも、「人を殺すとはどういうことなのか?」「殺人という行為に罪を問う必要はあるのか」という推理小説としては、規格外の方向に話が進むのだ。

正直、これにはビビった。

柔道の試合で竹刀を使われたような気分になった。確かにそっちの方が強いかもしれないけど…、え?それでいいの?という。

作中の人物たちで繰り広げられる「生」と「死」について、「神」や「罪」などについてのディスカッションの中で、読んでいるこちら側まで、「殺人事件の真相なんて、そんなに大事か?」という疑問が湧いてきてしまうのだ。

これは推理小説というものの根源を揺るがす問いである。アンチミステリである。

アンチミステリーといえば、中井英夫の『虚無への供物』が有名だが、私は途中で挫折してしまっているので、今回の記事に絡められないのが非常に残念である。

勇気のある方はぜひ私に変わって挑戦してもらいたいと思う。

スポンサーリンク

創作とは新しいものを生み出すこと

森博嗣は常々「創作するのであれば、今までにない新しい要素を取り入れなければならない。そうでなければ創作する意味がない」と語っている。

新しいもの。それが本当に価値のあるものかどうか見極めるのは非常に難しいだろう。創作者自身にとっては画期的なアイデアだとしても、読者にはただの「おふざけ」にしか見えなかったりする。

※参考書籍

新しいものに挑戦するという意味では、『女王の百年密室』は試みに成功していると私は感じている。少なくとも「一体自分は何を読んでいるのか?」という訳の分からない感想を読んでいる最中に持ってしまった。こんなことは初めてである。衝撃を受けたことは間違いない。

ただ、何度も書いて申し訳ないが、とにかくミステリーとしての面白さはほとんど期待できないので、その点はご注意いただきたい。

…。

いや、私には分かる。

生粋のミステリーマニアになればなるほど、むしろこういった試みをもった作品の方が“美味しく”感じることを。変態を満足させるためには、これくらいトリッキーで反則級の技を繰り出さなければならないのだ。

一歩間違えるとギャグの領域になってしまうが、(探偵役が犯人、とかも素人からすればギャグの領域である)それぐらいのものをマニアは求めているはずだ。

ということで、推理小説家としての森博嗣を評価していない読者の方は多いと勝手に推測しているが、『女王の百年密室』に関してはちょっと異様な体験ができる、という意味でオススメしておこう。

以上。

2017年に文庫化してるぐらいだから、最近の作品だと思っていたのだが、実はハードカバーの方は2000年に刊行してたのね…。ずいぶんと息の長い作品だこと。

ちなみにシリーズの続編はこちら。

読書中毒ブロガーひろたつが、生涯をかけて集めた超面白い小説たちはこちら。